お買上げ「11,000円(税込)」で送料無料!

28 ラベルはワインの履歴書!読み解けばワインを知る第一歩に(2025.7.28)

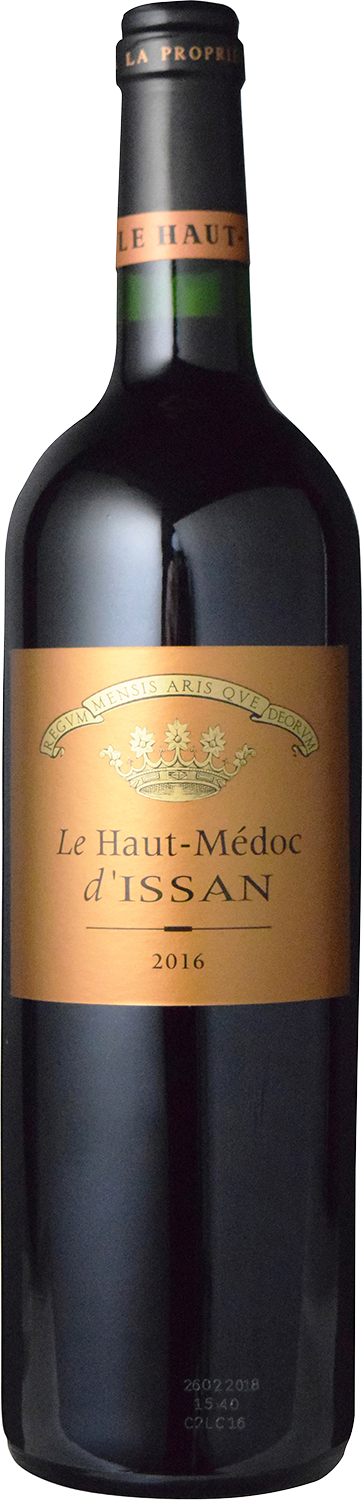

ワインの顔ともいうべき「ラベル」。

ワインの第一印象を決めるラベルは、履歴書やプロフィールの役目を果たしています。

ワインに関するインフォメーションが盛り込まれたラベルを読み解けば、ワインを知る第一歩になります。

ワインのラベルの読み解き方について、詳しく解説します。

ワインのラベル、基本を知ろう

ワインに貼られたラベルには、そのワインに関するインフォメーションが盛り込まれています。

ラベルを読めばそのワインを知る第一歩に。まずはラベルの基本を学んでみましょう。

ワインのラベルはいつの時代から?

ワインは古代文明にも存在した飲み物。その時代にはアンフォラと呼ばれる先のとがった土器にワインを入れ、文様が付いた粘土で蓋をしていました。

中身を抜くために蓋を開けると、文様も割れてしまいます。ワインの盗難を防ぐために用いられたこの封印が、ラベルの先祖といわれています。

ワインのラベルが義務化されたのは、20世紀に入ってからのこと。

産業革命後のヨーロッパでは、高名な産地のワインをかたる悪徳業者が増え、ワイン業界は混乱に陥りました。

そこで1935年、フランスがAOC(原産地統制呼称)の法律を施行。ラベルに生産年などの情報を記載することが義務化されたのです。

フランス語で「エチケット」と呼ばれる理由

ワインのラベルは、フランス語で「エチケット(étiquette)」と呼ばれます。「エチケット」というと「礼儀作法」というイメージがありますが、なぜワインのラベルにもその言葉が使われるのでしょうか。

本来フランス語のエチケットは、「札」や「切符」を指す言葉でした。これは古いフランス語の動詞「estiquier(付ける)」という言葉に由来しています。

商業で扱われる物にタグとして貼られていたエチケットは、荷の中身と記載内容が異なると処罰が課されたそうです。この荷札としてのエチケットがやがて、ワインの情報を記したラベルを示す言葉へと変化したのです。

ちなみに、エチケットが「礼儀作法」という意味になったのは、宮廷で儀式が行われる際の指示が書かれた紙を「エチケット」と呼んでいたことに由来します。宮廷の儀式における手順(プロトコル)を書き記したメモだったのです。

これがやがて、宮廷、儀式、一般社会における礼儀作法という意味へと変わっていきました。

ラベルのエチケットも礼儀のエチケットも、大切なことが記されているという意味では根本的な存在意義を共有しているといえます。

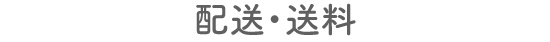

ラベルから読み取れる内容

横文字が並ぶワインのラベルは、地域や国ごとに記載内容が異なります。

ただし、それぞれの国のワイン法に基づいて必要記載事項がラベルに書かれています。

基本は次の6つ。

・ワイン名

・生産地(国)

・生産者

・生産年(ヴィンテージ)

・アルコール度数

・容量

これらを基本に、ブドウの品種やグランクリュの名前など、ワイナリーの方針によって記載事項が加えられます。

ラベルを読めば、そのワインを理解できます。特に、一番大きな文字で記されている部分は、造り手が消費者に印象付けたい箇所。ワイン初心者の方は、まず一番大きな文字に注目してみましょう。

それぞれのワイナリーが工夫を凝らしたラベル。素敵なデザインや芸術性の高いものも多く、記念にとっておきたくなります。

地域によって異なるラベル記載

ラベル記載方法は、国やワイナリーによってさまざま。

ワイン名やブランド名が目立つようシンプルなものがある一方で、グランクリュや品質、等級、合わせやすい料理について書いているワイナリーも多数あります。

ワイン大国フランスのラベルの読み方を学べば、新世界のアメリカやオーストラリアのシンプルなラベルは簡単に読めるようになります。

より深くワインを知るために、また自分の好みを知るためにも、ぜひ、ラベルの読み方を習得してみてください。

ワインのラベルから読み取れる情報は?

ワイン大国フランスをはじめ、世界中のワイナリーはどのようなラベルを用いているのでしょうか。

具体的な例を見ていきましょう。

旧世界は「産地」重視、新世界は「ブドウの品種」重視の傾向

ワインの世界地図は、大別すると「旧世界」と「新世界」に分けられます。

旧世界とは、ワイン生産の伝統があるヨーロッパや地中海を中心とした地域のこと。一方新世界とは、アメリカ大陸やオーストラリア、日本など、ワイン生産の歴史が比較的浅い地域の総称です。

旧世界と新世界、ラベルの記載にはそれぞれの傾向があります。

・旧世界のワインラベル

フランスをはじめとする旧世界のラベルは、産地やテロワール重視。有名な「ロマネコンティ」も、畑の名前からその名が付いています。

特にフランスは、地域や地方、地区から畑と、場所が特定されるほどワインの価値が高くなるためです。ブルゴーニュやボルドーも、ラベルについてはこのスタイルです。

またワイナリーによっては、さまざまな品種をブレンドすることも多く、単一の品種名を明記するケースは多くありません。もちろん、アルザスのワインのように品種名を書く地域もあります。

村や畑によってブドウの出来が違ったり、製法が異なったりすることも多いため、旧世界のワインのラベルは詳細が記載されています。細かな記載が多いほど、その場所のテロワールを反映させたワインとなることが多く、お値段も高くなる傾向が。

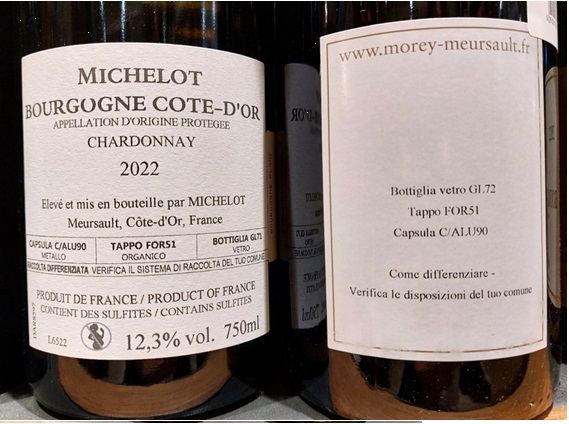

・新世界のワインラベル

アメリカをはじめとする新世界のワインは、単一品種によるものが大半。消費者は、ブドウの品種の個性を想像しながら選ぶことができるため、ワイン初心者におすすめ。それぞれのブドウの品種の味をストレートに楽しめるため、自分の好みを知りたい場合は便利です。

旧世界のワインラベルと比べると、新世界は記載事項がそれほど多くありません。

生産地、生産者、ブドウの品種名、生産年が分かりやすく書かれているため、選びやすいのがメリットです。

近年は新世界でも個性にこだわるワイナリーが増え、ラベルも進化中。

ラベルから知る格付け

ワインの品質を保証し、詐欺や不正の横行を防止することを目的に義務付けられるようになったのが、ラベルです。ラベルが持つその役割と密接に関連しているのが、ワインの格付け。

ワインラベルの義務化と並行して生まれたのが、ワイン法です。フランスの場合はAOC(アペラシオン・ドリジーヌ・コントローレ)法と呼ばれています。

2008年に改訂されたEUのワイン規制では、「地理的表示付きワイン」と「地理的表示のないワイン」の分類が義務付けられました。これは成長著しい新世界のワインに対抗し、より高級感を与えるための措置だったといわれています。

ワインの品質保証のためのラベルには、この格付けがしっかりと記されています。

フランスの例をとって見ていきましょう。

・フランスのワイン法

まず、フランスワインのピラミッドにおいて最上部に位置するのがAOC(原産地呼称保護ワイン)です。その次がIGP(地理的表示ワイン)。ここまでがいわゆる「地理的表示付きワイン」になります。

最下部に位置するのがVins de France(地理的表示のないワイン)となります。

一般的に、格付けが上になるほど価格も高くなります。

・ブルゴーニュのAOC

フランスではさらに、地域ごとに異なる格付けがあります。

フランスを代表する銘醸地ブルゴーニュは、複雑なテロワールを持っているため、100以上の原産地呼称が認められています。

ブルゴーニュワインのピラミッドを、最上部から紹介します。

① グランクリュ(特級畑)

② プルミエクリュ(1級畑)

③ 村名

④ 地区名

⑤ 地方名

・ボルドーのAOC

ボルドーは「村名」「地区名」「地方名」という格付けのほかに、シャトーごとの格付けがあります。

① プルミエ・グランクリュ(いわゆる五大シャトー)

② ドゥジエム・グランクリュ

③ トロワジエム・グランクリュ

④ カトリエム・グランクリュ

⑤ サンキエム・グランクリュ

・フランス以外の国の格付け

旧世界と一口にいっても、格付けは国ごとに異なります。

フランスと並ぶワイン大国イタリアでは、「DOP(保護原産地呼称ワイン)」「IGP(保護地理表示ワイン)」「VINO(地理表示のないワイン)」という分類。

スペインは細かく7つに分類されていて、「VP(単一ブドウ畑限定高級ワイン)」「DOCa(特定原産地呼称ワイン)」「DO(原産地呼称ワイン)」「VCIG(地域名付き高級ワイン)」「Vino de la Tierra(地方ワイン)」「Vinedos de Espana(地酒)」「Vino de Mesa(テーブルワイン)」。

ドイツの格付け法は独特で、糖度が重要視されます。ピラミッドの上部から「Prädikatswein(生産地限定格付け上級ワイン)」「QbA(生産地限定上級ワイン)」「Landwein(地理的表示付きワイン)」「Deutscher Wein(地理的表示のないワイン)」。

・新世界のワインの格付け

アメリカにはAVA(American Viticultural Area)と呼ばれる産地呼称制度がありますが、旧世界ほど細分化されていません。

また単一品種を75%使用した場合に名乗ることができる「Varietal Wine」、数種類のブドウ品種をブレンドした「Proprietary Wine」、もっとも安価な「Generic Wine」という分類があります。

いずれにしても、新世界の格付けは旧世界よりかなり自由というイメージです。

・ワインの製法(手摘み・自然酵母使用・樽熟成・無ろ過・無清澄・瓶内二次発酵など)

造り手のこだわりを伝える収穫方法やワインの製法が、ラベルに記されることがあります。これらは法的な義務はありませんが、ワイナリーのアピールのために記載されます。

例えば「手摘み(Hand-Harvested)」「自然酵母使用(Native Yeast)」「無ろ過(Unfiltered)」「無清澄(Unfined)」など、丁寧なワイン造りを伝えるための文字が記されることがあります。

・健康への影響

「亜硫酸を含む」や、「妊娠中のアルコールの摂取は、たとえ少量でも胎児の健康に重大な影響が出ることがあります」などの注意書きがあります。

さらに深くラベルを読んでワインの価値を知る

近年増えているオーガニックやナチュラルワインも、ラベルのロゴから知ることができます。消費者が、持続可能なワインを意識して選択する場合に便利。

またワイナリーによってはアーティストのデザインを用いることもあり、ラベルコレクターがいるほど多くの人を魅了しています。

減農薬農法

2002年に認められた「TerraVitis」は、ブドウ栽培の環境負荷を制限するのが目的。化学物質の使用をできるだけ抑えて、環境や健康に配慮したワイン造りを行った場合に獲得できる認証です。

オーガニックワイン記載

オーガニック(有機栽培)のブドウを原料とするワインには、認証のロゴをラベルに付与することができます。

オーガニックワインと名乗るためには、除草剤や殺虫剤、化学農薬、化学肥料を使わないなどの条件があります。

ビオディナミ(バイオダイナミック)ワイン記載

ビオディナミ(バイオダイナミック)の認証を得るには、有機栽培が大前提となります。スピリチュアルなイメージもあるビオディナミ農法は、月のサイクルや天体の位置を意識する、ホメオパシー剤を散布するなどの方法が用いられます。

オーガニックよりさらに踏み込んで、大地や空気のパワーを引き出す農法です。

ナチュラルワイン記載

公式にはナチュラルワインという定義はありません。そのため、ナチュラルワインをアピールするためのロゴも存在しないのが実情です。

唯一、ナチュラルワインと思われる基準が「S.A.I.N.S(Sans Aucun Intrant Ni Sulfite)」。亜硫酸などの添加を一切含まないワインで、認定基準が非常に厳しいことで有名です。フランスを中心に、一部の生産者が使用している認証です。

ちなみに亜硫酸はワインの醸造に使われる添加物で、保存にもひと役買っている物質。強力なアレルゲンでもあるため、使用が厳しく制限されています。

受賞歴記載

世界各地で開催されるワインコンクール。受賞ワインには、ラベルに受賞歴が記載されるケースも。ワインの価値を知るには分かりやすい記載です。

芸術的な価値を持つワインのラベルも多数

ラベルはワインの顔。各ワイナリーが工夫を凝らして、印象的なラベルを用いています。

中には、ラベルそのものが芸術的なワインもあります。

その代表がムートン・ロートシルト。1945年以来、毎年著名なアーティストにラベルデザインを依頼。ミロやシャガール、ピカソ、ジェフ・クーンズなど、巨匠によるラベルが人気を博しています。

日本を代表するアーティスト・草間彌生によるヴーヴクリコのラベルや、現代アーティストのラベルでブランド力を向上させたオルネッライアなど、コレクションしたいラベルも多数。

ラベルはきっと、おいしいワインのよき思い出となってくれることでしょう。

最後に

ワインに貼られた小さなラベル。

そのワインを知るための情報がすべて盛り込まれています。

ラベルの読み解き方を知れば、ワインの価値や自分の好みかどうかなど、ワインを選ぶ際の目安になるはず。

ワインを選ぶ際はぜひ、ラベルに注目してみてください。

上記の決済方法がご利用いただけます。

上記の決済方法がご利用いただけます。