お買上げ「11,000円(税込)」で送料無料!

09 「自然派」という不自然なワイン(ワイン造り)(2023.12.12)

「自然派ワイン」「ナチュラル・ワイン」と呼ばれるワインの人気が高まっています。

「自然に優しい」「体にも優しい」「サステナブル」という話を聞くことがあります。

また、「自然派」「ナチュラル」の定義はないのですが、オーガニックや有機栽培と結びつけたりしている方も多く存在します。

本当にそうなのでしょうか?

「自然派」を否定するつもりはありませんが、少し考えてみてもいいのではないでしょうか。

「自然派」ワインとは

自然派ワイン(ナチュラルワイン)には、実は明確な定義はありません。造り手によって様々な考えがあり、統一できない状態です。オーガニックや有機栽培とも違う、もっと広義のものを意味しています。

造り手が自分で「自然派」を名乗るというより、マスメディアや業界の販売戦略として「自然派ワイン」「ナチュラルワイン」という言葉が広がったと考えられます。

では、造り手側から「自然派ワイン」「ナチュラル・ワイン」について考えると次のような共通点が見られます。

無耕起栽培や無農薬(後で触れるボルドー液は使用)、化学肥料を使用しない。醸造では、野生酵母に委ね、亜硫酸を使わず、補糖・補酸はしないなど、人的介入を極力減らす。こうしたワイン造りは大変困難を極め、高い技術力と衛生管理の徹底が必要です。とくに、湿度が高く、雨の多い日本ではなおさらです。

こうして生産者は、きれいな味わいのワインというより、その土地やその年の天候でしか造ることのできないワイン造りを大事にしています。これが「自然派」と呼ばれるワインとして認識されています。

サンセールで自然栽培醸造/セバスチャン・リフォー

違和感を感じる「自然派」ワインが増えてきた

日本では、今「日本ワインブーム」といわれ、それに伴ってワイナリーが急増しています。日本のワイナリー数は、2016年280だったものが、2023年468と7年間で188も新規に出来ています。

日本ワイン業界が活気づくのはいいのですが、残念ながらブドウ栽培やワイン醸造の専門知識を持たずにロマンだけで造られた欠陥ワインも時々見受けられます。それを生産量が少ないだけにも関わらず「希少だ」とマスメディアに取り上げられ、消費者も「これが自然派ワインだ」と飲んで違和感を感じながらも買い集めるという姿をよく見ます。生産する側も消費者に人気が出たと欠陥ワインを造り続けるということになるわけです。

ワイン臭気検査

「不自然な」ワイン造り

ワイン造りは、今から約8,000年前にジョージアではじまり、ヨーロッパに広まったと言われています。

昔は、微生物や細菌による腐造(腐ったワイン)を防止するために、醸造・貯蔵容器を硫黄を燃やして発生する二酸化硫黄や亜硫酸水で殺菌していました。さらに醸造技術の発展の中で品質がよいワインを造るための酸化防止・殺菌効果のある二酸化硫黄(亜硫酸塩)の使用や様々な薬剤、製法が開発されてきました。

これら醸造技術の発展によるワイン造りに反して、「自然派」のワイン造りは「人的介入を極力減らす」として、醸造に介入しない方法(=現代的醸造技術を活用しない)を行っています。この場合、醸造容器やワイナリー設備を次亜塩素酸や亜硫酸水で消毒しまくらなければ腐造や酢酸菌による酢酸臭などが生じる可能性が増えます。

この12月にも、ブルゴーニュの頂点に立つラルー・ビーズ・ルロワが、「自然派ワインはでたらめだ。ワインには手入れが必要だ」と、フィガロ紙の取材に対して語っています。

また、ブドウ栽培においても化学肥料や農薬の開発により飛躍的に生産量が増え、経営的な貢献をするようになってきました。オーガニックや有機の認証でも農薬の使用は一部認められています。その最たるものが「ボルドー液」と呼ばれる農薬です。ブドウの主な病気のもとであるカビに対して毒性が強く約150年間畑に撒かれているのに耐性が出ていないため今も使われており、土壌への蓄積が問題になっています。オーガニックや有機栽培では、他の農薬が使えないために、このボルドー液に頼るところが問題であるとも言えます。

必要悪とも言えますが、こういったことは動物に対するあらゆるタイプの搾取と虐待を排除する「ヴィーガン認証」でも、馬を使って畑を耕すことは認められています。

手作業でのパンチングダウン

ワインの品質管理は「数値管理」が大事

健全なワイン造りのためには、様々な数値を管理することが必要です。

日本は、湿度が高く、雨が多いためブドウ栽培の適地ではありません。「人的介入」を極力減らした「自然派」と言われるワイン造りのためには、健全なブドウが出来難い日本では、相当高い技術と管理が必要になります。

とくに、ブドウのpHの管理が非常に重要です。ブドウの糖度を上げようと収獲を引っ張ると酸が減少してpHが上がります。そうすると微生物や細菌が増殖しやすくなりますし、亜硫酸の効果が大きく下がります。収獲のタイミングが大事ですし、ワイン造りの中でのpHの管理と亜硫酸濃度の管理が重要になってきます。

日本の気候では、糖度や酸度、pHといった様々な要素が理想的になることは稀なので、補糖や補酸なども必要になることがあります。

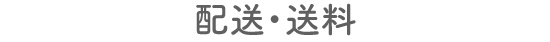

搾汁機の画面

ワインの品質に疑問を感じたら、生産者にフィードバックしましょう。

生産者としても飲まれた方からのご意見は大歓迎だと思います。生産者も自分の造ったワインが、様々な流通経路を通って様々な方に飲まれ、どう感じているのかを知りたいはずです。

たとえば「欠陥ワイン」を造っていたとしても、フィードバックがなければ「売れるからこれでいいんだ」と思ってしまいます。

皆さんでいっしょに、日本ワインの未来を作っていきましょう。

参考:①日本ソムリエ協会 機関誌191号

「日本の自然派ワインの現状をどう分析していますか? 安蔵光弘氏に聴く」

取材・文 小原陽子

②WINE REPORT「自然派はでたらめ…ラルー・ビーズ・ルロワ」2023/12/08

https://www.winereport.jp/archive/4584/

上記の決済方法がご利用いただけます。

上記の決済方法がご利用いただけます。